Jetzt 10% auf alle RedLines und White Lines sparen! Gutscheincode: herbst10 | Gültig bis 31.10.2025

Jetzt 10% auf alle RedLines und White Lines sparen! Gutscheincode: herbst10 | Gültig bis 31.10.2025

Diverse Studien zeigen, dass die Transportleistungen bis 2040 weiter zunehmen. Der LKW-Verkehr bleibt an erster Stelle mit über 30%, aber auch die Bahn nimmt mit mehr als 30% zu. (Quelle: Verkehrsprognose: LKW-Verkehr dominiert auch im Jahr 2040 | trans.info). Doch die meisten Bahntransporte haben einen auf LKW basierenden Vor- und Nachlauf.

Nachdem in den letzten Jahren das Bewusstsein für die Ladungs-Sicherung auf allen Verkehrsträgern zugenommen hat, weitet sich diese Entwicklung erfreulicherweise auch auf die Ladeeinheiten-Sicherung aus. Diverse Regelwerke beschäftigen sich mittlerweile mit dieser Thematik.

Zu nennen wären:

Wie so oft bei Regelwerken verlieren die Autoren diejenigen aus dem Auge, die diese Ausarbeitungen in die Praxis umsetzen sollen. Die Beschreibungen sind nicht selten sehr theoretisch, erfordern mathematisches und physikalisches Hintergrundwissen und es fehlen Lösungsansätze, wie das Ganze mit „Bordmitteln“ bewerkstelligt werden kann.

Natürlich gibt es etablierte Unternehmen, die mit solchen Untersuchungen Geld verdienen. Als Praktiker bin ich jedoch der Ansicht, dass für ersten 80% auf der Anforderungsschiene der Anwender selbst das Heft in die Hand nehmen sollte. Dieser Blickwinkel ist Gegenstand der folgenden Ausführungen, die jedoch die Regelwerke nicht ersetzen, sondern nur ergänzen sollen.

Für jedes Transportmittel nennt der CTU-Code 2014 im Kapitel 5.3 in einer Tabelle typische Transportbelastungen. Der Lufttransport wird nicht genannt, ebenso wenig jene die durch Flurförderzeuge entstehen. Sie stehen meistens am Anfang jeder Transportphase.

Der einfachste Einstiegstest für eine Ladeeinheit ist der typische Transport mit einem Stapler, der im Lager um eine Ecke fährt.

Wie verhält sich die Ladeeinheit? Bleibt sie stabil, verformt sie sich dynamisch oder bleibend oder, der schlimmste Fall, kippt sie um und löst sich auf. In diesem Fall hätte sie die ersten 10% der Anforderungsschiene, den innerbetriebliche Transport, nicht erfüllt.

Packen wir das Problem an.

In den Regelwerken wird ein statischer Test für die Ladeeinheiten-Stabilität, der Kipptest, beschrieben. Dazu möchte ich in zwei Schritten vorgehen:

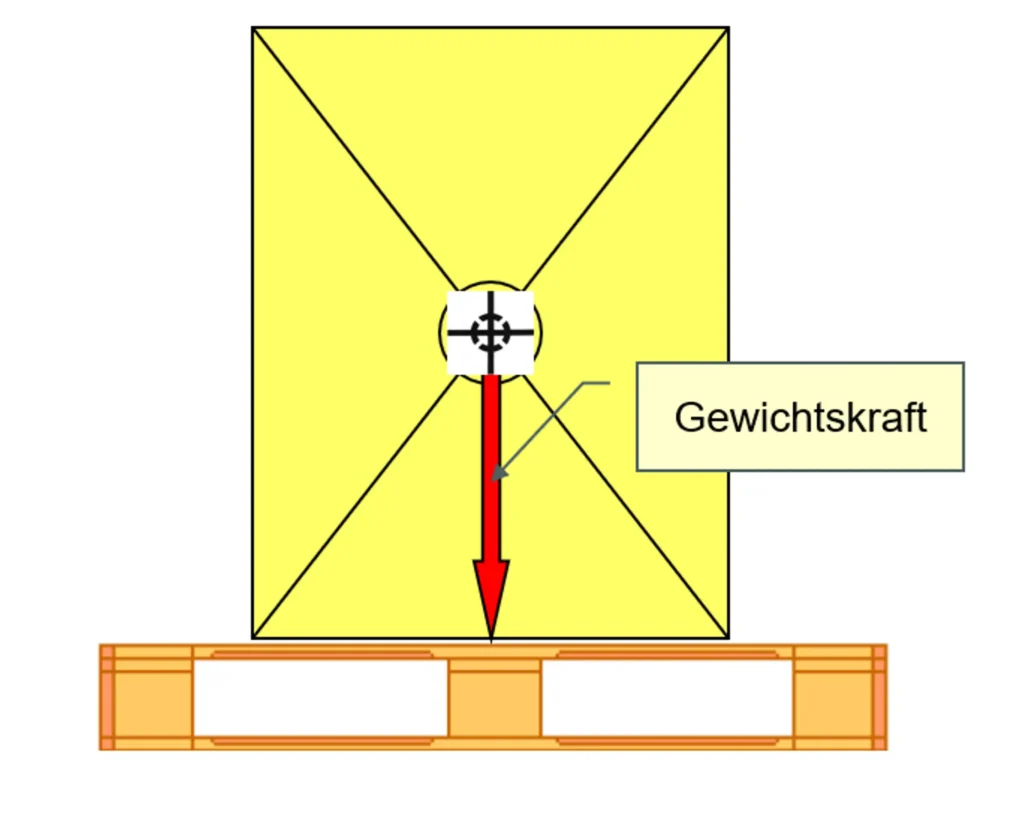

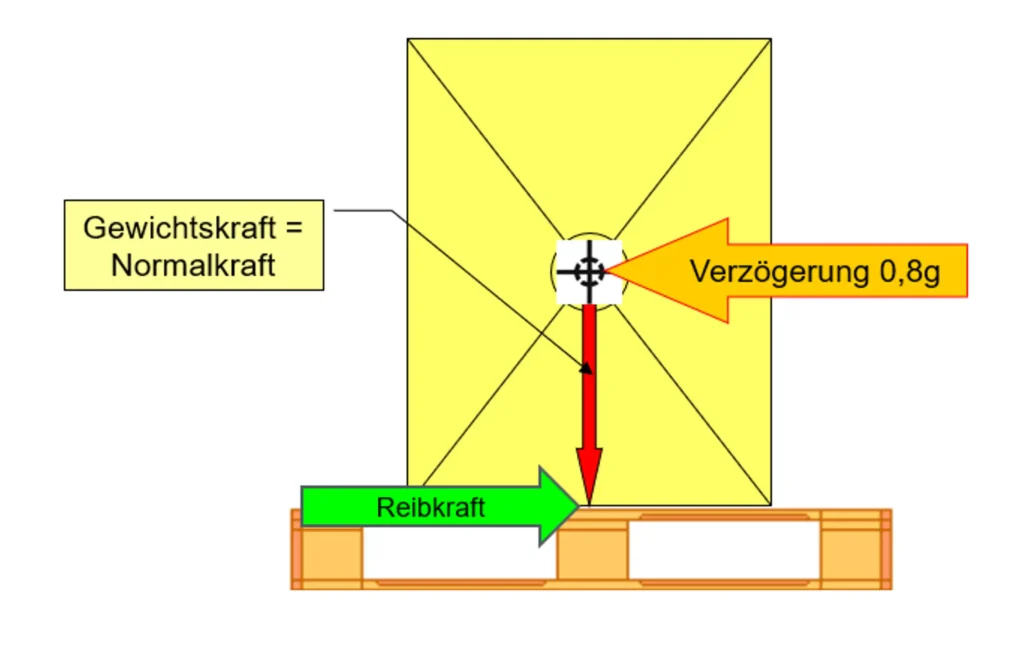

Jede Ladeeinheit entwickelt, abhängig vom Gewicht, eine Gewichtskraft die immer senkrecht zum Erdmittelpunkt ausgerichtet ist. Also nach unten auf den Ladungsträger.

Diese Gewichtskraft bleibt immer erhalten. Sie erzeugt gleichzeitig, abhängig von der Rauigkeit zwischen Ladung und Ladungsträger, eine Reibkraft.

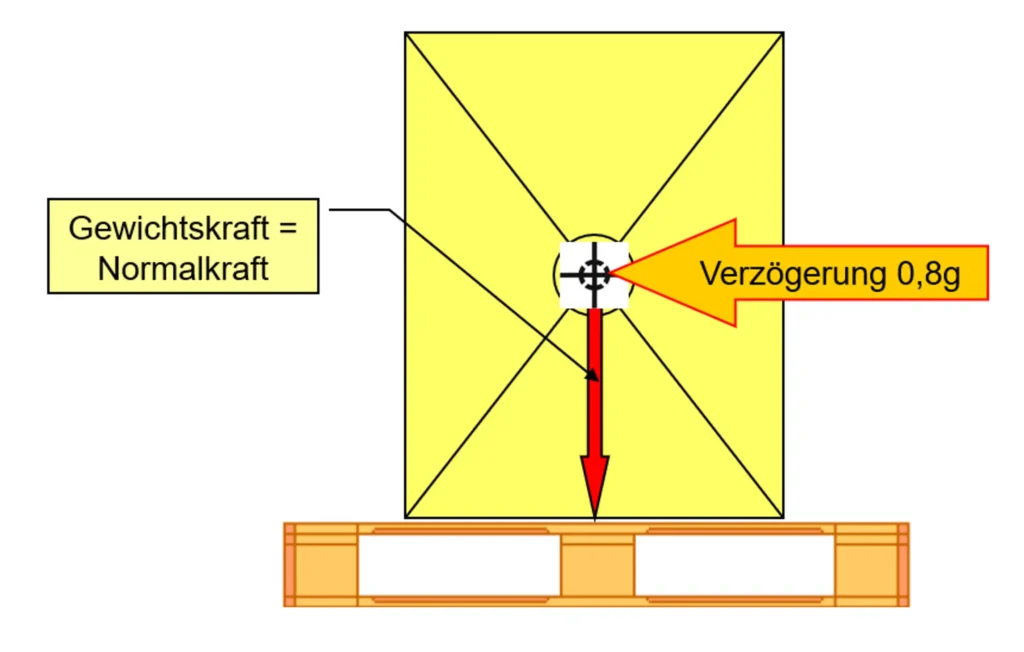

Während der Transportphase treten bei jedem Transportmittel typische Beschleunigungen auf, die in vielen Fällen parallel zur Oberfläche des Ladungsträgers wirken.

Also im rechten Winkel zur Normalkraft/Gewichtskraft wirken. Das Beispiel rechts nimmt mit 0,8g die Bremsverzögerung des LKW an.

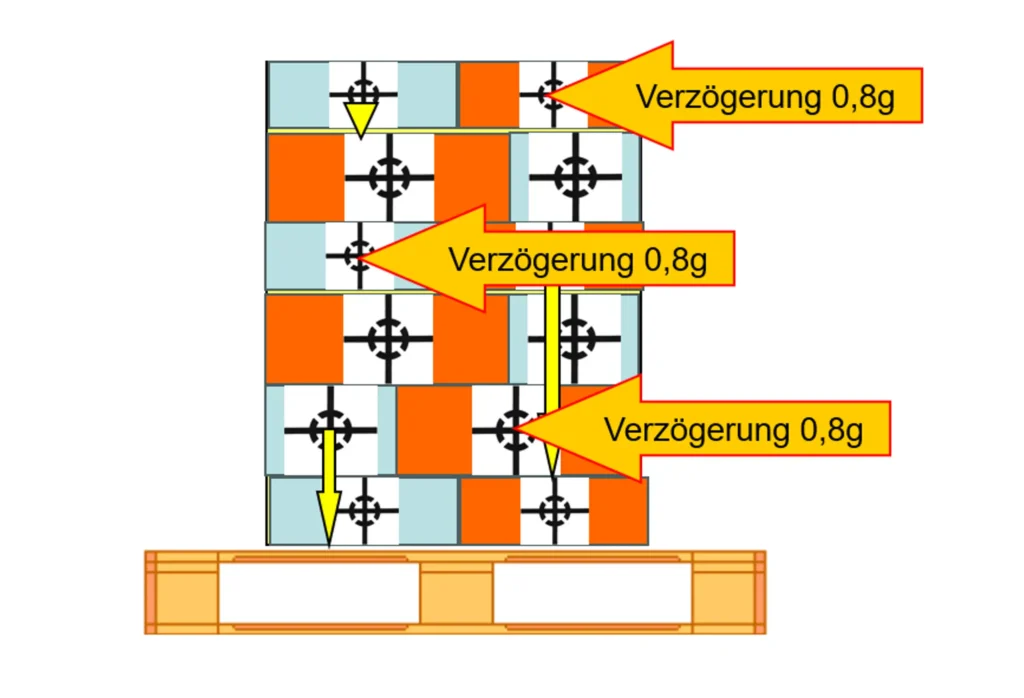

Die vorstehende Ladeeinheit ist idealisiert und trifft nur zu, wenn die Ladung aus einem Stück besteht.

Die meisten LE bestehen jedoch aus mehreren Kartons, Fässern, Kanistern, Säcken, Trays usw. Jedes Teil hat seinen eigenen Schwerpunkt und sowohl die Normalkraft, als auch die Beschleunigungen wirken auf jedes einzelne Packstück.

Abhängig von den Reibungskräften um jedes Packstück, wird sich jedes auch einzeln bewegen.

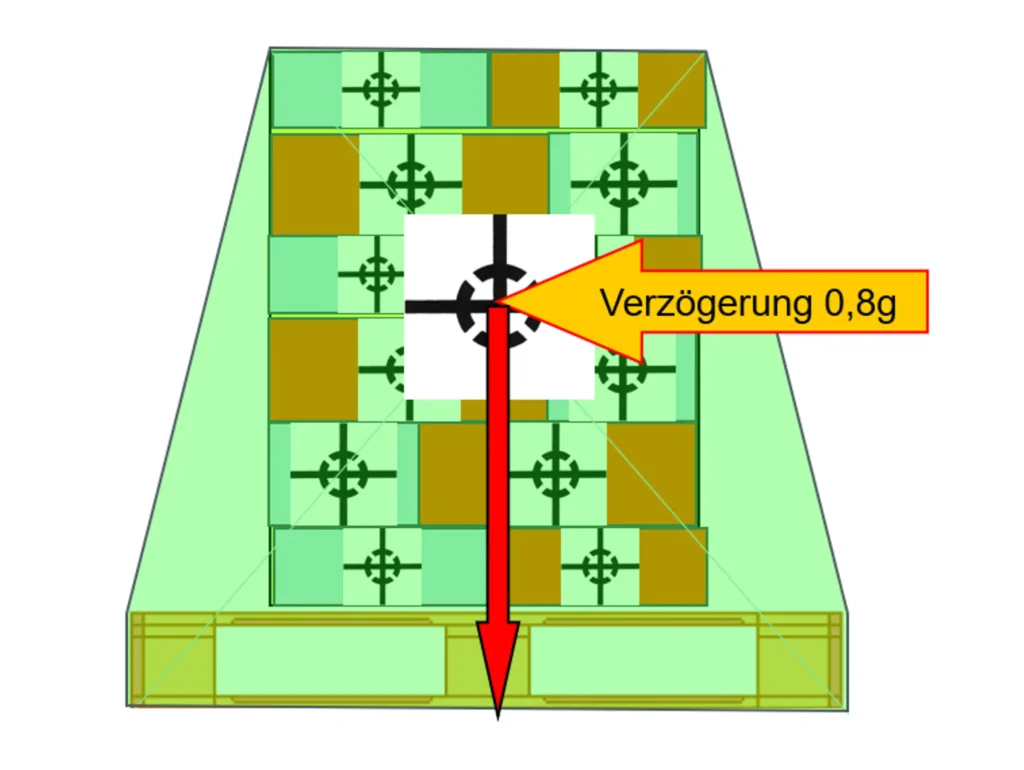

Ziel aller Maßnahmen zur Ladeeinheiten-Sicherung muss also sein, aus den unterschiedlichsten Packstücken eine Einheit mit einem einzigen Gesamtschwerpunkt zu formen, damit sie sich, einschließlich Ladungsträger, wie ein Stück verhält.

Mit welchen Mitteln und Methoden das erreicht werden kann ist ein großes Spielfeld. Falls die nebenstehende Grafik die Wickelfolie suggeriert, ist das nicht gewollt.

Um die Stabilität einer Ladeeinheit zu testen, muss die Kraft, welche durch eine Verzögerung auf die Packstücke einwirkt, bekannt sein.

Sie kann durch Fahrversuche oder Prüfschlitten oder mittels Kipptest ermittelt werden.

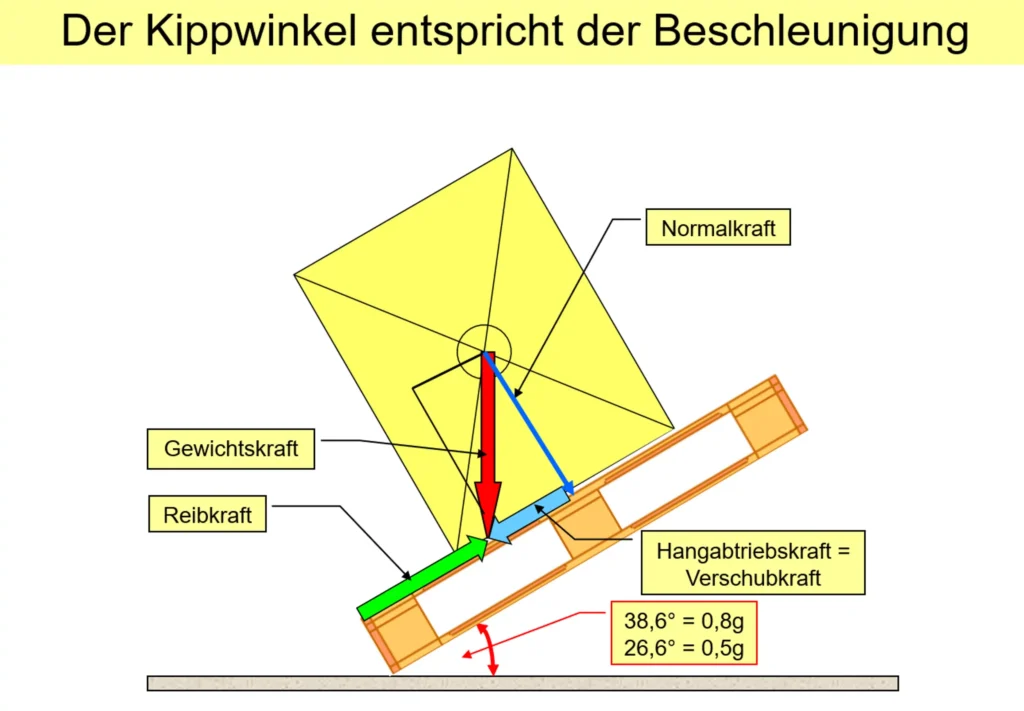

Beim einseitigen Anheben der Palette mit dem Stapler ergibt sich eine Kräfteteilung.

– die Normalkraft, senkrecht zur Palettenoberfläche

– die Hangabtriebskraft, parallel zur Palettenoberfläche

Die Reibkraft wirkt der Hangabtriebskraft entgegen. Sie ändert sich abhängig von der Normalkraft.

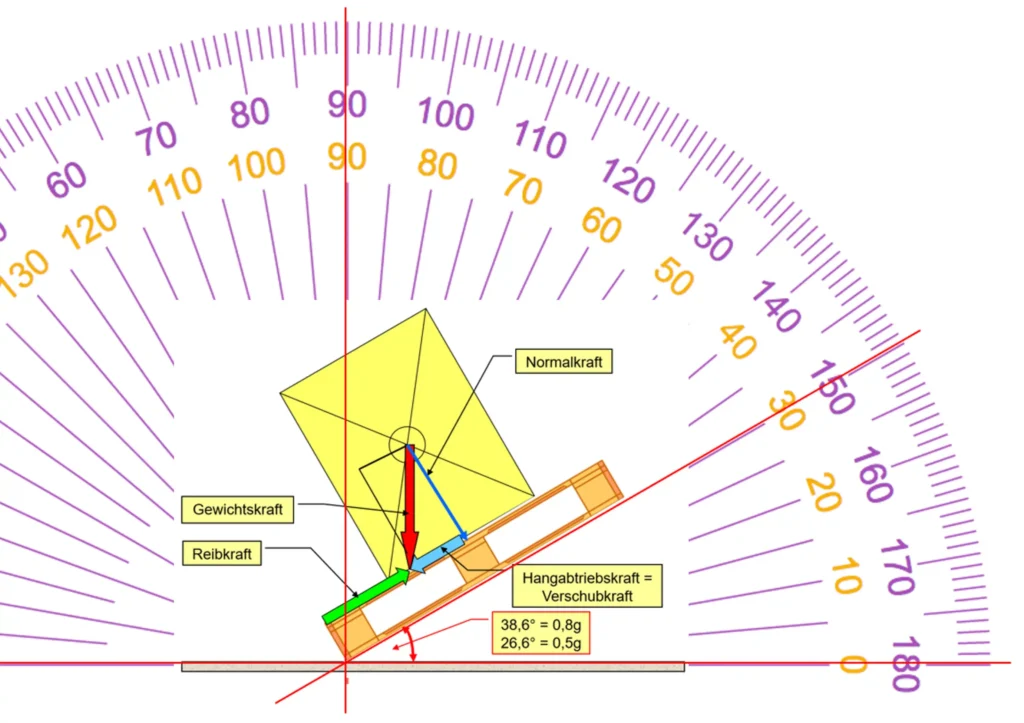

Die Versuchsanordnung muss so vorgenommen werden, dass der Nullpunkt des Winkelmessers immer mit dem Kipp-Punkt der Palette identisch ist.

Das Beispiel zeigt einen Kippwinkel von 30°. Dabei soll angenommen werden, dass die Ladeeinheit in sich stabil ist und auch die Packstücke auf dem Ladungsträger ihre Position nicht verändert haben.

Über die Tangensfunktion kann nun mit dem Kippwinkel die Beschleunigung, bzw. die Hangabtriebskraft errechnet werden.

Prinzipiell wäre es auch möglich, einen Winkelmesser auf der Ladeeinheit zu platzieren. Dann muss jedoch damit gerechnet werden, dass er nicht mehr korrekt abgelesen werden kann, weil die Palette ihre Form verändert.

Um nutzbare Werte zu bekommen, sollte jeder Versuch unter gleichen Bedingungen mehrfach wiederholt werden.

Der Vorteil der Kippwinkelmethode liegt darin, dass sich der Effekt jeder Maßnahme mit der Änderung des Kippwinkels bewerten lässt. Wird der Kippwinkel größere ist die Maßnahme positiv, wird er kleiner ist sie negativ. Die Erfahrung zeigt, dass der angepeilte Kippwinkel oft nicht erreicht wird, weil sich die Ladeeinheit auflöst.

Beispiel: Eine Ladeeinheit besteht aus Eimern in Säulenstapelung ist nur mit Wickelfolie gesichert. Beim Anheben der Palette fangen die Eimersäulen einzeln zu kippen an, weil die Winkelfolie dies nicht verhindern kann. Dadurch ändert sich die gesamte Schwerpunktlage, der Abstand zur Kippkante der Palette wird kürzer, worauf sie umkippt. Ziel der folgenden Maßnahmen muss es also sein, dass Ankippen der einzelnen Eimersäulen zu verhindern.

Was so alles passieren kann, werde ich beim folgenden Blogbeitrag beschreiben, wo es um die Hinweise zur praktischen Anwendung geht.

Bleiben Sie dran.

Ihr Sigurd Ehringer

Zum vorherigen Beitrag >>

Folge 54: Wer träegt in Unternehmen die Verantwortung – technische Maßnahmen

Zum nächsten Beitrag >>

Folge 56: Ladeeinheiten-Sicherung: Der Kipptest mit dem Stapler Teil 2

Thomas Bauer

✔ Marketing | Web | CI

Rothschenk Sortiment

Unser Kundencenter kennt nur ein Ziel: Aus Ihren Problemen Lösungen zu machen. Ob Standard Staupolster, Bestseller oder persönlich auf Ihren Bedarf abgestimmte Ladungssicherung – wir begleiten Sie konsequent von A wie Außendienst bis Z wie Zertifizierung. Das ist unser Versprechen an Sie, als Leader in unserer Branche.

Wir legen großen Wert auf professionelle Ladungssicherung. Deshalb verfügen wir über eine eigene Produktion, die durch moderne Fertigungstechnologien und strenge Qualitätskontrollen eine zuverlässige Funktionsweise sicherstellen. So bieten wir unseren Kunden ein umfassendes und qualitativ hochwertiges Angebot im Bereich der Transportlogistik.

DIN ISO 9001:2015, EMAS und Ecovadis sind kein Fremdwort für Sie? Dann ist es an der Zeit mit den Besten zusammen zu arbeiten.

Mit uns gehen Sie kein Risiko ein – wir wurden auf der Bewertungsplattform für Nachhaltigkeit EcoVadis mit der Platin-Medaille ausgezeichnet.

Als Unternehmen für Ladungssicherung sind wir stolz darauf, verschiedene Zertifizierungen zu haben, die unsere Nachhaltigkeitsbemühungen und unser Engagement für Umweltschutz und soziale Verantwortung bestätigen. Das bedeutet für Sie als Einkäufer, dass wir sowohl innerbetrieblich als auch entlang der Lieferkette die Umsetzung hoher Umwelt- und Sozialstandards fordern und fördern.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen